503

髪の意思、人の意志

先日の会話。

「まとまりがなくなったんで来たんですけど、美容室来る時はいつもまとまってるんですよね...。いつもはこんなにまとまってないんです。」

と、昔からたまにある美容室あるある。

髪も意思を持って切られたくないのか、はたまた猫を被りよそゆきの顔をしているのか、これまたこれ正装とばかりに身を委ねているのか。

そんな髪が意思を持つというオカルトのような話には浪漫があります。

気分を変えたり、気合を入れたりと内面への影響も大きいので少なからず持っていますね。

日本ではこれまた昔から、失恋すると髪をバッサリ切るという文化的なイメージがあります。

どうやらこれは古来より女性は髪が命、心の象徴とされていたようで、平安時代は黒髪のロングが美徳とされ、髪を整えて綺麗に保つことが心や生活を整える行為だったようです。

出家や喪などの人生の節目には「過去を断ち切る」「新しい自分になる」という儀式的な意味を持っていたようです。

話しは少し逸れますが、現代の1日分の情報量は江戸時代の1年分、平安時代の一生分の情報量だそうです。

さらに1970〜90年代の少女漫画やドラマがこのイメージを強く定着させたようです。

失恋したヒロインが髪をばっさり切って「新しい自分に生まれ変わる」演出で髪を切って「過去の恋を断ち切る」「もう泣かない」という意思表示を表現したようです。

当時はロングヘアが主流だったため、「ばっさりショート」は視覚的にもインパクトがあり、感情の変化を象徴しやすかったので雑誌やテレビでも「イメチェン=失恋から立ち直る」という図式が繰り返し描かれて文化的な記号として定着したそうです。

それが現代では個人的主観による気持ちの切り替えやスタイル革新の手段になっていますね。

明るい未来??

- 2025.08.16 22:22

- column

アニメは好きですが、おじさんになってしまったようで最近のを観てもあれこれ言ってしまうことが増えたり、途中で観なくなってしまうことも増えました。

閃光のハサウェイ、ジョジョの奇妙な冒険、ダンダダン、チェンソーマンは続けて観ています。

その中でダンダダンは50歳のおじさんに特に刺さる部分があります。

観たことない方に分かりやすく短くChat GPTに説明してもらうと、

「幽霊を信じる少女と宇宙人を信じる少年が、超常現象に巻き込まれながら戦うオカルトバトル漫画です」

「バトル・ギャグ・青春・オカルト要素がテンポよく混ざった作品で、少年ジャンプ+で連載中の人気漫画です」

素晴らしい説明ですね。

その中でギャグ・オカルトが刺さります。

特に結構強引なノリのテンポは刺さります。

ある話で、敵だった宇宙人が仲間になりました。

仲間になったので、主人公らがその宇宙人に名前を聞きました。

すると、宇宙と地球では呼び名が違うようで

「地球の発音で言うとペニーチンコス でいス」と。

刺さりすぎて頭から離れなくなってしまったのでここに記して離れたいと思います。

これはギャグではなく〇〇ネタなのでは??と仰る方も多いでしょうが。

これは少年時代の後遺症でしょうか?

少年に向けたギャグは今も昔も大して変わっていないのは明るい未来を感じます。

......................

......................

......................

Eno.

- 2025.08.06 12:12

先日、初めて109シネマズプレミアム新宿でブライアン・イーノのドキュメンタリー映画「Eno.」を観てきました。

観るたびに構成や内容が変化する世界初の完全ジェネラティヴ・ドキュメンタリー映画です。

本当に素晴らしいドキュメンタリーでした。

常にイーノが革新的なアーティストである所以を、そして同じく1人の人間であり人生の師であることを映像から学べるような時間でした。

1番印象に残ったのは仕事に対する姿勢です。

50年以上にキャリアから発せられる言葉は美容師になって30年過ぎた自分にとっては先人の知恵を借りるようなストンと落ちる感じでした。

最近は歳を重ねるごとにもうちょっとゆっくりしたいとか、休みたいと思うことも増えましたが仕事をしている時は気力が充実しているので体は万全な状態と言えます。

離れてしまったり、休んでばかりいては気が落ちてしまってイーノの言葉を借りれば【寂しい状態】になってしまう。

40歳あたりから髪切っている時に感じるのは髪を切る事で自分の今のバイオリズムが分かること。

いわゆる調子の良し悪しが分かります。

逆を言えば、そこに対して調子が良く持っていくように努めれば心身共に良い状態をキープできるということです。

良い意味で諦めもつきました。

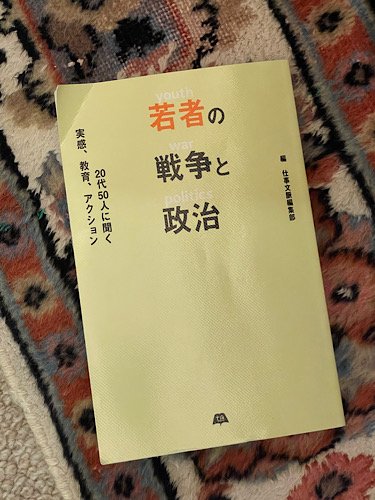

若者の戦争と政治

- 2025.04.18 23:23

1994年から2004年生まれの20代の若者に聞いた戦争と政治の印象をまとめた本。

戦争を知ったのは「はだしのゲン」が意外と多く、それは70年代生まれの自分と変わらない。

政治は暗記とこれまた似たような意見も。

考えていることも同じようなものだけど、少なくともこの本に載っている若者たちは言葉で表しているので自分の20代よりもはるかに上にいました。

自分も学校教育やメディアや親からは戦争も政治も何も学んでいない。

学ぼうとしなかったとも言うのかもしれないが。

無関心はこの世代だけではない。

どの世代でも無関心はいる。

その延長戦上に今がある。

自分は40代から意識し始めたので浅識だが知っていることや伝えたいことは身近にいる人たちと共有したいと思う。

どの分野においても若者は重要だ。

34年目の真実

- 2025.03.19 12:12

- column

この時期は花粉症の話題を振ってしまうことが多いが、どうやら杉は少し前がピークという話を聞いた。

でもヒノキもあるのであと1ヶ月ちょいは続く...。

花粉症になったのは高校一年の入学式の日、今から34年前。

まだ世間では花粉症なんて言葉を聞くこともなかった。

山の麓の高校に通うことになったことがきっかけとなったようで、入学式当日に突然鼻水が滝のように止まらなくなった。

16歳、人前で鼻をかむなど許されない年頃なので当然ティッシュなど持ち歩いているはずもなく、体育館での式では鼻をすすりながらも何とか持ち堪えた。

その後はクラスの教室に戻り担任の先生の挨拶を含めたホームルーム。

花粉症の人ならお分かりだろうが、移動中や屋外にいる時よりも室内に入るとブワっと一気に押し寄せる症状...。

花粉症というものを知らない当時の僕はただただ鼻をすすり、何だこれ??と思っていた。

しかし、いよいよ押し寄せる鼻水の波に耐えられなくなり鼻水が顔を出し始めた。

私立の高一のクラスは誰も知り合いがいない完全アウェーの場所のその初日の教室で顔を出した鼻水が見つかれば自分の高校人生は終わるかもしれないし、初日で仇名が決まってしまうかもしれない...。

でも、もうすすっても無理...。

隣りのN君と前の席のS君にティッシュ持っていないかと聞いた。隣りの席のN君がポケットティッシュをくれた。

しかし、シーンした教室で初日に鼻をかむ勇気なんてない。ちょんちょんとおさえることで精一杯だがもう堰を切ったように止めどなく流れてくる鼻水には効果はない。

もう完全に溢れ出した鼻水を晒すわけにはいかないので左手で鼻を覆って隠した。

このままのポーズでずっといるのも時間と共に目立つはずだし、もうどうしようもなくなり仕方なく先生の話しを遮り、左手は鼻を押さえたまま右手を上げて「すみません、トイレに行って来ていいですか?」と。

まあ、何人かはこちらを見るよね...。

先ほど書き忘れたが入学式の初日の教室の後ろには父兄が立ち並んでいる。

その中のどこぞやの母親が「やだ、あの子鼻血じゃない!?」と余計なひと言。

「ちげえよ」と心で舌打ちしつつ教室を出てトイレで思いっきり鼻をかんで超スッキリして何とか事は終了。その後これはこの時期にネタとしてずっと使い続けて来た。昨年までは...。

しかし実は続きがあったのだ。

その続きの話しは幼なじみで同じ高校に通っていて今もOFFに髪切りに来てくれるEちゃんから聞いたのだ。

Eちゃんとは文系と理系とで進んだ方向が違うし、マンモス高で普通科だけで13クラスもあったので、もちろんクラスが同じではないし、隣のクラスになったこともなかった。

続きはこうだ。

「その話し知ってる!」

「誰から聞いたかは忘れたけど、でもちょっと話しが違うかも...」

「それ鼻水って話しじゃなくて、う○ちって聞いたけど...笑」

...。

やっぱり噂はこうやって形を変えて人の印象を左右させるんだな。

仇名付かなくて良かったとか呑気に思ってたけど裏では既に付いていたかも。

おそらくこの誤情報は前の席のS君の仕業だとすぐにピンと来ました。

Eちゃんのクラスに彼女がいたから...。

事実は34年後に知って良かったよ。